El plano irregular

El plano irregular no tiene una forma definida, sino que posee una estructura caótica y anárquica, las calles no siguen un orden previo y se presentan desordenadas, siendo con frecuencia estrechas, sinuosas y retorcidas, generando una percepción del espacio similar a un laberinto. Con frecuencia las calles ni siquiera mantienen una misma anchura a lo largo de su recorrido, variando también la altura de los edificios. Todo ello es consecuencia de la no existencia de una planificación o regulación en el proceso constructivo.

Este plano surgía, bien de forma natural, producto de un crecimiento orgánico, como ocurría en la mayoría de las ciudades medievales de la Europa cristiana, donde el burgo se adaptaba a la topografía existente; o bien como consecuencia de una forma concreta de concebir la sociedad y la vida familiar derivada de unos principios religiosos que marcaban el urbanismo, como ocurre durante el Islam medieval. En aquella época no existían medios de transporte modernos como los vehículos o tranvías que hubieran exigido una planificación de los espacio y una mayor amplitud de las calles, por otra parte la mayoría de las urbes estaban encerradas por una muralla, lo que propiciaba un trazado denso y apelmazado, en el que no había mucho lugar para los lugares abiertos y amplios, al tratarse de aprovechar el espacio al máximo.

En general, en la actualidad este plano irregular pervive en los cascos históricos de la mayoría de las ciudades europeas e islámicas e implica graves inconvenientes para el desenvolvimiento normal de la vida urbana, especialmente para el desarrollo del tráfico, ya que la estrechez de las vías y la ausencia de calles rectas, así como en ocasiones la conservación de la muralla, limita los desplazamientos y ayuda a congestionar la ciudad. Sin embargo, a nivel histórico y cultural, y sobre todo turístico, la conservación de tales ciudades resulta importante.

La ciudad medieval cristiana

No hay un plano específico de la ciudad medieval europea, por el contrario en ella podemos encontrar los tipos más variados. El rasgo unificador de la mayoría de las ciudades medievales -salvo excepciones como las bastidas del sur de Francia- es que son producto de un crecimiento orgánico y no planificado: así la herencia de la anterior urbe romana propició el desarrollo de algunos núcleos con plano ortogonal, que como Florencia o Turín se desarrollaron de forma natural sobre el trazado previo latino; por otro lado, la disposición de la ciudad a partir de una gran vía de comunicación derivaba en el surgimiento de planos lineales como ocurrió en muchas de las ciudades y pueblos del Camino de Santiago; por último, no era infrecuente el desarrollo de un plano radiocéntrico, el caso de Amsterdam, al disponer la ciudad medieval de edificios y espacios, como la catedral, la plaza o el ayuntamiento, que centralizaban la vida de la ciudad y desde cuya situación central partían de forma improvisada las calles hasta la muralla. Y es precisamente el carácter orgánico y natural del crecimiento urbano, lo que propiciará el predominio del plano irregular en la mayor parte de las ciudades medievales. Estas se adaptaban al emplazamiento físico escogido, generalmente en una posición defensiva que buscaba lugares inexpugnables o de difícil acceso, con una topografía complicada e irregular: colinas y montañas, islas y cabos, cauces de ríos en lugares de confluencias o meandros que permitían su uso como fosos, etc. Estas localizaciones dificultaban su desarrollo y condicionaban su crecimiento, determinando la morfología urbana. A esto habría que añadir la existencia de una muralla que rodeaba el burgo y que reducía el espacio para la expansión urbana.

La ciudad se veía además constreñida por una muralla que rodeaba el burgo. En el interior sin embargo, había edificios a partir de los que se organizaba la ciudad, la catedral como edificio religioso, o el palacio municipal como edificio de la autoridad civil. En torno a ellos surgía la plaza que era utilizada para el desarrollo del mercado. La preeminencia de esos edificios, que destacaban en altura y tamaño y que solían ocupar una situación céntrica, arteriaba una ciudad, que solía conformarse como un todo homogéneo, con sus callejuelas estrechas y retorcidas, construidas para circular a pie, con sus edificios bajos, aunque con el tiempo se sucedieron las distintas plantas. Muchas de las calles no estaban preparadas para el tráfico aislados, eran calles de pocos metros de ancho repletas de casas y talleres artesanos.

|

| La villa medieval de Feurs (Francia). Miniatura del siglo XV. |

|

| La plaza del mercado y el palacio municipal, la catedral y la muralla con el castillo. Presentes todos los componentes del burgo medieval. |

|

| El dibujo nos muestra la estructura de la ciudad medieval. |

|

| El centro histórico de Siena es considerado la encarnación perfecta de una ciudad medieval. En él destacan la catedral y la torre del Palacio Público, situado en la hermosa Plaza del Campo. |

|

| Acerenza, en la Calabria italiana, es un típico enclave medieval. Asentado en una elevación a 800m de altura, se halla encerrado entre el río Bradano y el torrente Fiumarella. |

La ciudad islámica

Con la expansión del Islam desde el Atlántico hasta el Indo, los árabes fueron fundando multitud de ciudades, marcadas todas por similares patrones. La mayoría de ellas se ajustaban a un plano irregular, no tanto por la falta de planificación y la tendencia al crecimiento orgánico propio de las ciudades cristianas, sino como producto de los principios religiosos y culturales que regían la nueva sociedad islámica en construcción. En primer lugar, supieron absorber buena parte de la arquitectura de las civilizaciones anteriores del Oriente Medio, como Egipto o Mesopotamia, de forma que los edificios se estructuraban a partir de recintos cerrados hacia los que miraban las construcciones: así ocurre en los palacios, las casas o las mezquitas, edificadas de espaldas al exterior. Además y por influencia religiosa, la sociedad islámica apostaba por el ámbito privado, y la vida familiar y urbana se retraía hacia el interior de esos espacios íntimos y personales. La existencia de sus habitantes transcurría en el interior de sus casas, no en la calle, porque el papel de la casa es central en la ciudad musulmana. Las viviendas solían ser de una sola planta, cerradas por terraza, siendo la ciudad un agregado de casas a las que se podía acceder a través de las calles. Estas eran simples corredores que unían dichos espacios habitables, especialmente estrechos -la regla de Mahoma era de siete pies de ancho-, intrincados, tortuosos y laberínticos, a veces cubiertos, convertidos en simples pasillos que conducen a las residencias, pero que son de difícil acceso y sin personalidad alguna, impidiendo la visión de conjunto y dificultando la orientación. Esta concepción de las calles conllevaba la proliferación de adarves o callejones sin salida, cuya única misión era el acceso a las viviendas.

De hecho, y como consecuencia, ni siquiera existían espacios públicos abiertos como plazas o jardines, y tan solo el recinto de la mezquitas hacía las veces en este sentido, tocada generalmente por una enorme explanada interior. De hecho, el mismísimo mercado o bazar se desarrollaba en las estrechas calles, estando a veces cubierto. La sensación de laberinto se acrecentaba porque, al revés que en la ciudad medieval cristiana, no existía un punto central del que partieran las principales calles: había lugares públicos de importancia como la mezquita o los baños, pero no eran determinantes en el desarrollo del trazado urbano.

Por todo ello, la trama urbana resultaba especialmente densa y compacta, rodeada por lo general por una muralla con insignes puertas de acceso, puertas que solían ser especialmente importantes a nivel urbanístico, convertidas en vestíbulos de entrada a la ciudad, que terminaban haciendo las veces de plaza. A un lado la medina, al otro los arrabales, los barrios situados fuera del recinto amurallado.

Estructura de la ciudad medieval islámica.

|

| La ciudad islámica medieval con sus partes y edificios importantes. |

|

| Córdoba mantiene en su casco viejo la trama urbana compacta de una ciudad islámica, con el gran espacio de la mezquita como contrapunto. |

n.jpg) |

| El desorden marca el plano de la ciudad islámica, con las casas hacia el interior y la mezquita, con su gran patio, como edificio principal. |

|

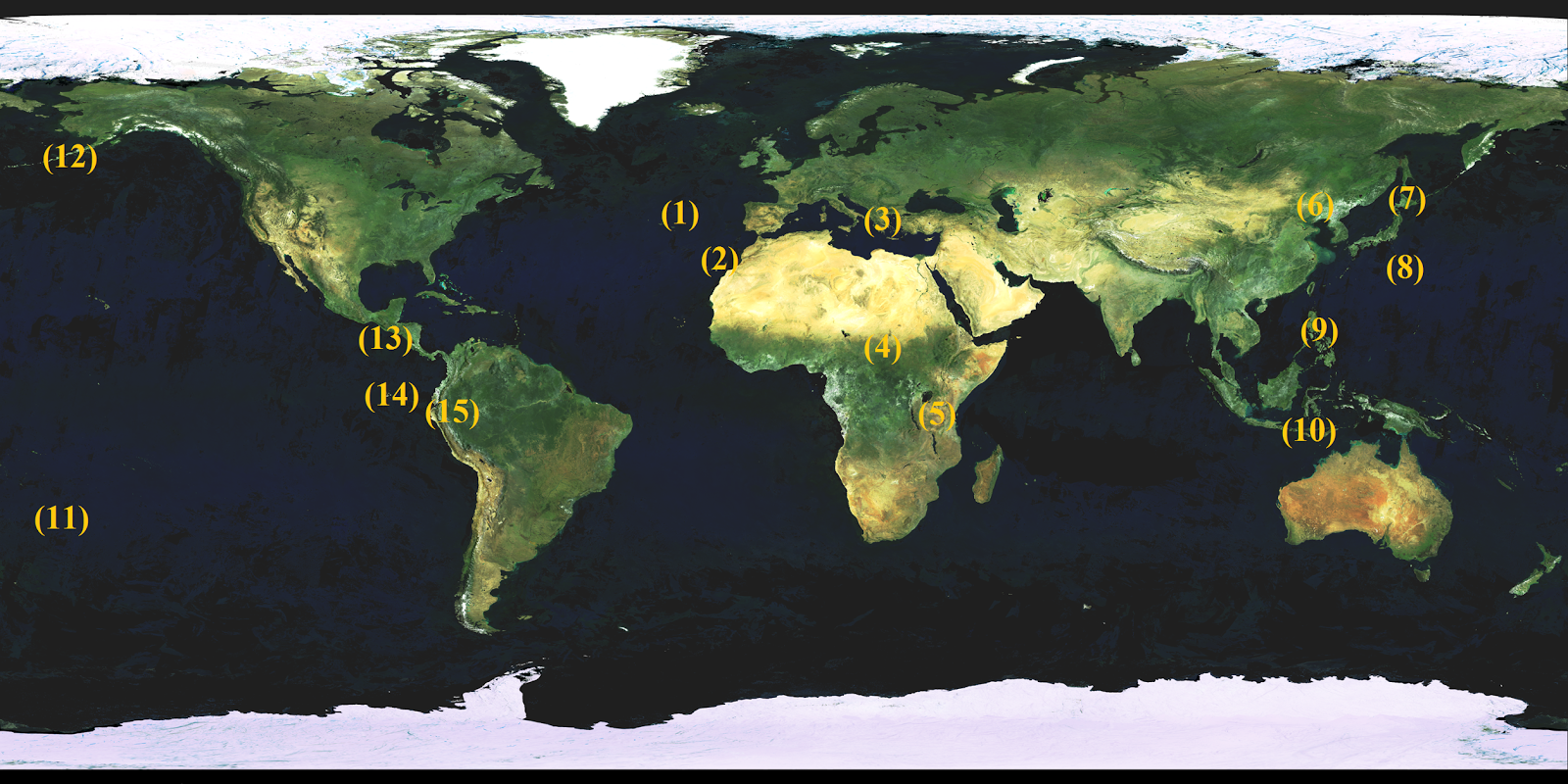

| (1) TOLEDO (2) AUGSBURGO (3) CARCASONNE (4) VENECIA (5) FEZ (6) ARGEL (7) JERUSALÉN (8) SANÁ (9) LAHORE. |

Toledo es la capital de la Comunidad de Castilla-La Mancha y una de las ciudades monumentales más importantes de España. Se convirtió durante el Medievo y la Edad Moderna en una de las principales urbes castellanas, aunque en la actualidad apenas supera los 80.000 habitantes. Su situación estratégica entre el norte y sur peninsular le confirió siempre una especial importancia a nivel militar, comercial o de comunicaciones. Su casco antiguo se sitúa en una zona elevada rodeada por el Tajo en buena parte de su trazado, en lo que es un emplazamiento netamente defensivo. Aunque quedan vestigios de la Toletum romana, que después fue capital del reino visigodo, la Toledo antigua es una ciudad de trazado medieval e islámico que fue conquistada por los musulmanes y después reconquistada por los cristianos. Conocida como la "Ciudad de las Tres Culturas", en ellas coexistieron importantes poblaciones de mozárabes cristianos, musulmanes y judíos, alcanzando su explendor durante el reinado de Carlos V, al ser sede de su corte. A partir del siglo XVII iría perdiendo paulatinamente su relevancia. La ciudad tenía un trazado compacto al desarrollarse dentro de un recinto amurallado del que aún quedan importantes restos. Dentro se desarrollaba una trama cerrada e irregular, con calles estrechas y tortuosas marcadas por el trazado clásico musulmán de corrales, adarves, callejuelas y plazuelas. En él se ven también plazas y avenidas más amplias que corresponden a reformas posteriores, ya de finales de la Edad Moderna y sobre todo del siglo XIX.

Plano del casco histórico de Toledo. |

|

| Toledo mantiene el trazado medieval de las calles, denso e irregular. |

|

| Toledo se sitúa en un enclave defensivo privilegiado: una zona elevada, rodeada casi enteramente por un meandro del río Tajo. |

Augsburgo, con sus 265.000 habitantes, es una de las ciudades más pujantes de la industriosa y rica Baviera. La ciudad natal de Mozart o Bertold Brecht es además una de las más antiguas de Alemania, fundada por los romanos como Augusta Vindelicorum en la ruta que unía Roma con Germania, la Vía Claudia. Se desarrolló en el Medievo sobre el plano clásico irregular medieval y encontró una enorme expansión urbanística en el siglo XV y XVI, momento en que se convirtió en uno de los principales centros económicos y financieros de Europa. Siguiendo el trazado medieval, que incluía un recinto amurallado del que se conservan algunos restos, florecieron grandes casonas y palacios propios de la gran burguesía floreciente, que incluía a algunos de los mayores banqueros de la época, es el caso de los Welser o los Fugger, los prestamistas del Papa y Carlos V. Especialmente los Fugger hicieron de mecenas en capillas e iglesias, levantaron palacios y promovieron algunas de las ampliaciones realizadas a principios del siglo XVI en la ciudad medieval -como la realizada en el suburbio de San Jacobo-, pero su más destacada aportación fue la construcción con espíritu filantrópico de la Fuggerei, el primer complejo de viviendas sociales construido en Europa. Con calles rectílineas y algunos servicios comunes, se hallaba incrustado en el casco viejo y todavía hoy rompe su irregularidad (ver foto). Todo el esplendor de la ciudad fue desapareciendo en el siglo XVII, especialmente tras la guerra de los Treinta Años, momento en que fue tomada y sitiada por los suecos, lo que supuso una brusca interrupción en su desarrollo urbano.

|

| Plano del casco viejo de Augsburgo. |

|

| El Augsburgo medieval mantiene la irregularidad en su trazado urbano. |

|

| Vista aérea del casco histórico de la ciudad de Augsburgo. |

|

| En el corazón del casco viejo de Augsburgo destaca el Fuggerei, complejo de viviendas sociales puesta en marcha por los grandes banqueros de la época, los Fugger. |

La ciudadela de Carcasonne, conocida como La Cité, es uno de los ejemplos de ciudad medieval fortificada mejor conservados de Europa. Situada en una elevación junto al río Aude, la ciudad está rodeada por una doble muralla con más de tres kilómetros de muro, en cuya cara oeste se situa el castillo de los vizcondes de Trencavel, del siglo XII. Sería en el siglo XIII cuando se reforzarían las murallas interiores y se construiría el recinto exterior, lo que hizo de la ciudad un bastión inconquistable, defendido con 52 torres. En su interior se desarrolla una clásica urbe medieval con un trazado irregular de calles estrechas y retorcidas, casas construidas con entramados de maderas y una organización en barrios gremiales, donde destacan dos grandes edificaciones, por un lado el castillo y por otro lado la basilica de Saint-Nazaire. A partir del XVII la ciudad pierde relevancia y sufre un paulatino abandono, cayendo en la ruina, hasta que en la segunda mitad del siglo XIX se realiza una enorme esfuerzo de restauración bajo la dirección de Eúgene Viollet-le-Duc, no exento de errores y controversia. Hoy está inscrita por la UNESCO en su lista de Patrimonio Mundial.

|

| Resulta imponente el perfil amurallado de la ciudad vieja de Carcasonne. |

|

| Encerrado en el doble recinto amurallado se desarrolla el entramado urbano de Carcasonne. En su interior destacan el castillo y la iglesia de St. Nazaire. |

|

| Plano de la ciudad medieval de Carcasonne. En verde el castillo, en rosa la iglesia de St. Nazaire, en amarillo y rojo los dos recintos amurallados. |

Venecia, con unos 270.000 habitantes, es hoy una de las mayores ciudades industriales del norte de Italia. La ciudad antigua se desarrolla en la llamada laguna de Venecia, una laguna costera salada localizada en el norte del mar Adriático, y se haya repartida entre la gran isla y otras más pequeñas como Burano o Murano. Se llega a ella desde tierra fime a través del Puente de la Libertad, que desemboca en la Piazzale Roma. En el interior de la ciudad no hay vehículos y la ciudad se estructura a partir de callejuelas y sobre todo de más de 150 canales desarrollados a modo de calles, con un trazado sinuoso que hace difícil la orientación del visitante y que nos recuerda un laberinto. Los canales se ven atravesados por más de 400 puentes. El conjunto se estructura entorno al Gran Canal, que a modo de gran avenida serpenteante surca la ciudad. En ellos circulan embarcaciones colectivas que trasladan a los viandantes, son los vaporettos, y todo tipo de embarcaciones, entre las que destacan las tradicionales góndolas, usadas por los turistas. Hoy la Venecia histórica está amordazada por una grave amenaza, las inundaciones que provoca la marea alta durante la primavera y el otoño, y que el gobierno italiano quiere frenar con una proyecto de diques que cerrarían la laguna.

|

| La inconfundible forma de pez de la isla de Venecia. |

|

| Venecia es una laberinto de canales organizado a partir del Gran Canal. |

|

| El Gran canal, surcado por todo tipo de embarcaciones, es la arteria principal de Venecia. |

Fez es la tercera ciudad de Marruecos, con una población en torno a los dos millones de habitantes. Su importancia espiritual es enorme, al ser considerada la capital del islam marroquí y el principal centro religioso y cultural del país. Situada en la colinas del Atlas y a orillas del río Uadi, Fez fue históricamente un importante centro religioso y comercial, por el que pasaban las principales rutas comerciales que unían el Mediterráneo con el Áfricasubsahariana. La ciudad fue fundada por IdrisII en el siglo IX d.c., construyendo la mezquita de MulaiIdris, lugar sagrado del Islam. La ciudad posee también la gran mezquita Qarawiyin, la mayor de África después de la de Casablanca.

La urbe se divide en tres zonas, la Ville Nouvelle o Villa Nueva, construida por los franceses y que es la parte más moderna, Fés el-Jdid, zona nueva, donde se hallaba el Mellah o barrio judío, y la zona antigua o medina, dentro de las murallas, Fés el-Bali, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981. Esta última es considerada como uno de los mayores emplazamientos medievales que existen actualmente, conservando las murallas y las cuatro puertas de acceso. Está constituida por un laberinto de calles estrechas, en su mayoría cerradas al tráfico en lo que es la mayor zona peatonal del mundo, delimitadas por antiguas viviendas, comercios y talleres, en una ciudad con una fuerte actividad artesanal propia de otros tiempos.

|

| Plano de la medina de Fez |

|

| La medina de Fez. En el entramado de callejuelas destacan los minaretes de las mezquitas, como la de Qarawiyin, una de las mayores de África. |

|

| La imagen aérea nos muestra la trama cerrada caracteristica de las ciudades árabes, con sus viviendas vueltas hacia el interior. |

Argel es una ciudad de más de dos millones de habitantes, capital de Argelia y uno de los mayores puertos del norte de África. Fundada sobre las ruinas del viejo puerto romano de Icosium, la vieja Argel fue erigida por los bereberes durante la Edad Media, desarrollándose desde el mar hasta escalar una cercana colina empinada y alcanzando un gran desarrollo urbano durante el siglo XVI y XVII, bajo la influencia turca. En el siglo XIX los franceses la transformaron en una urbe moderna repleta de edificios coloniales y grandes avenidas. Diseñaron un monumental frente marítimo que aisló para siempre la ciudad vieja o casbah quedando olvidada y aislada por el nuevo Argel, elevada sobre una colina, convertida en un gran islote superpoblado, con una altísima densidad de población. La casbah pervive todavia hoy con sus callejuelas empinadas y estrechas, sus escalinatas y cuestas, sus edificios antiguos y deteriorados en muchos casos, la profusión de antiguas mezquitas y palacios otomanos, todo lo cuál le permitió ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1992.

|

| El plano de la casbah nos muestra una ciudad árabe típica, irregular y caótica, repleta de callejones sin salida. |

|

| La casbah quedó encerrada y aislada del mar por el nuevo Argel, moderno y repleto de nuevas y grandes avenidas. |

|

| La casbah se alza sobre una colina cercana al mar Mediterráneo. |

|

| La casbah de Argel está sembrada de rincones mágicos, repleta de callejones, escalinatas y cuestas. |

Jerusalén (al-Quds en árabe) es una ciudad de más de 800.000 habitantes, ocupada hoy ilegalmente por el estado de Israel desde la guerra de 1967, que la ha convertido en su capital. Centro de las disputas históricas entre distintos pueblos y religiones, hoy es un estandarte de la expansión israelí sobre los territorios palestinos. La presión sobre los árabes está conduciendo a una reducción paulatina de la población árabe, asentada en el Jerusalén este, y a un crecimiento intenso de los habitantes judíos. Y es en el corazón del Jerusalén este donde se haya la llamada Ciudad Vieja. Esta es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo y también una de las más importantes a nivel cultural y religioso, al ser considerada sagrada por las tres mayores religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. En un área de apenas un kilómetro cuadrado se hallan lugares sagrados para los tres cultos, el Santo Sepulcro de la religión cristiana en el corazón del barrio cristiano y en la llamada Explanada de las Mezquitas, el Monte del Templo y el Muro de las Lamentaciones, sagrados para la religión judía, y la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, sacras para la religión musulmana.

El aspecto de la Ciudad Vieja es la de una típico ciudad del Oriente Medio, con sus calles y callejones intrincados y estrechos, abarrotados de gente y bazares. La arquitectura de piedra predominante muestra además una simbiosis de elementos cristianos, musulmanes y judíos, rodeado el conjunto de macizas murallas que se construyeron en 1537, bajo el dominio del sultán turco Suleiman el Magnífico. Con 7 puertas y 34 torres, la Ciudad Vieja se ha dividido tradicionalmente en cuatro barrios, el cristiano en el noroeste, el armenio en el suroeste, el musulmán en el centro y noreste y el judío al sureste.

|

| La ciudad vieja de Jerusalén con sus cuatro barrios. Al este se sitúa la Explanada de las Mezquitas. |

|

| El laberinto cerrado de la ciudad vieja de Jerusalén contrasta con la inmensidad de la Explanada de las Mezquitas. |

|

| Callejón típico de la ciudad vieja de Jerusalén. |

Saná es hoy la capital del Yemen unificado y cuenta con una población de 2 millones de personas. La Ciudad Vieja de Saná es uno de los centros históricos mejor conservados del mundo musulmán y ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Situada en una meseta a más de dos mil metros de altura, posee una de las mejores murallas del mundo árabe y conserva todavía la ciudadela al sudeste de la muralla, en una elevación. Mantiene una arquitectura marcada por las típicas viviendas árabes, casas con ventanas pequeñas que buscan intimidad y protegen del clima, algunas con una antigüedad de 400 años. Son características la decoración de las ventanas y los frisos de las paredes, así como la disposición en altura con edificios de 4 o 5 pisos. Todo ello dispuesto en un mar de callejuelas intrincadas que convierten la ciudad en un laberinto, sin un orden concreto, con un plano irregular estructurado en torno a las decenas de mezquitas, cuyas torres dominan la ciudad, y entre las que destaca la Gran Mezquita "Al-jami al Kabir".

|

| Plano de Saná de 1946. Es perceptible el recinto amurallado que rodea el laberinto de la ciudad vieja. |

| ||

| La puerta principal que da acceso a la Ciudad Vieja de Saná. |

Lahore es la capital del Punjab pakistaní y cuenta con una población de más de siete millones de personas, lo que la convierte en la segunda ciudad de Pakistán. Es la típica ciudad superpoblada y caótica del subcontinente indio. Conserva todavía, lejos de la ciudad moderna y colonial la llamada Ciudad Vieja, convertida en un laberínto de callejuelas y calles retorcidas, muchas de las cuales nos llevan lejos de las muchedumbres y el tráfico. Perviven casas de más de doscientos años y en uno de sus extremos está el fuerte de Lahore, construido hace 500 años, y la mezquita de Badshasi, considerada entre las mayores del Islam y la segunda de Pakistán. Construida en 1674 es capaz de albergar 100.000 personas durante el rezo en su explanada de mármol rojo. Durante el imperio mogol la ciudad se hallaba rodeada por una imponente muralla, de la que solo quedan algunas de las puertas de acceso.

|

| Plano de la Ciudad Vieja de Lahore. En el extremo noroeste se halla el fuerte y la mezquita de Badshasi. |

|

| La trama densa y laberíntica marca el plano de la Ciudad Vieja de Lahore. |

|

| Junto al fuerte de Lahore y en un extremo de la Ciudad Vieja, se halla la mezquita de Badshasi, una de las más grandes y bellas del mundo. |

.jpg)

.png)

_0_1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

+-+copia+-+copia.jpg)

+-+copia.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%2B-%2Bcopia.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)