Cuando nos referimos a la civilización egipcia, nos vienen a la cabeza los que son sus grandes símbolos, sus tumbas, un reflejo del gran valor que la cultura egipcia daba a la vida después de la muerte. La tumba debía contener al rey y debía estar a la altura de su figura, permitiendo la prolongación de su vida en la eternidad. El esfuerzo por la pervivencia en el tiempo de la figura del faraón les llevó a desarrollar enormemente las técnicas de momificación, así como a construir enormes y sólidas tumbas, en las que emplearon cuantiosos recursos y talento. Esas tumbas estaban cargadas de significación religiosa, no solo funeraria, concebido el faraón durante siglos como una divinidad. Las más monumentales y conocidas serán las pirámides, particularmente las grandes pirámides de Gizah, las tumbas de los faraones Keops, Kefren y Micerino. Su diseño y tamaño todavía hoy nos asombran y son muchas las interrogantes que nos asaltan al respecto, algunas no del todo resueltas. Las pirámides eran concebidas como una "escalera" que permitía al rey ascender hasta el sol y llegar hasta el dios Ra. Su construcción aglutinaba a decenas de miles de hombres, siendo un elemento de cohesión y control social importante. La población egipcia, dispersa a lo largo del inmenso valle del Nilo, se aglutinaba en torno a la construcción de la tumba, convertida en los meses de la inundación, en los que el río se desbordaba, en el gran plan colectivo en el que participaban todos los habitantes del reino, una empresa global que generaba unidad y daba consistencia al reino.

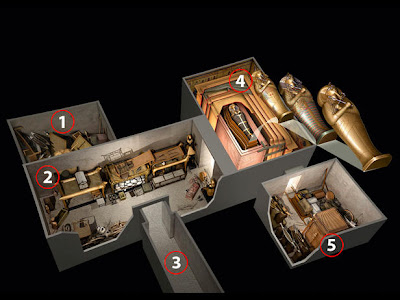

Por lo general, las pirámides no fueron construidas aisladas sino como parte protagonista de un complejo funerario superior que podía estar amurallado y contener templos, patios y otras edificaciones como mastabas o pequeñas pirámides. En su interior se ubicaba una cámara funeraria, donde se situaba el sarcófago del faraón, y que solo a veces se hallaba bajo el subsuelo. Junto al sarcófago se hallaban las pertenencias y objetos personales del rey, algunos de gran valor material. Se accedía a ella a través de corredores, aunque con frecuencía podían existir otros pasillos que conducían a otras cámaras y antecámaras, lo que permitía generar confusión en los posibles saqueadores. A pesar de todos los obstáculos y precauciones, los constructores no evitaron que casi todas las tumbas fueran saqueadas. Igualmente, y con frecuencia, los materiales utilizados en la construcción de muchas pirámides fueron en tiempos posteriores y a lo largo de los siglos utilizados para las necesidades constructivas de las poblaciones de cada época. La acción del viento y la arena del desierto, los terremotos ocasionales, o los efectos de la actual contaminación procedente de las ciudades cercanas, han colaborado históricamente también en su deterioro, aunque no han evitado que muchas de ellas hayan llegado a la actualidad en aceptables condiciones de conservación, resistiendo orgullosas al paso del tiempo. Sin embargo, aquellas pirámides construidas con materiales de peor calidad como el adobe, se encuentran hoy en muy mal estado, meros vestigios de su anterior monumentalidad.

En este vídeo podemos conocer mejor las pirámides y los complejos funerarios de los que formaban parte:

LAS PRIMERAS PIRÁMIDES

Durante el periodo arcaico sería la mastaba la sepultura típica de los faraones egipcios, una pirámide truncada de base rectangular. Sin embargo, y con el tiempo, se impondría la pirámide, que surgiría durante el Imperio Antiguo, quizás por la pretensión de alcanzar cada vez más altura y así poner de manifiesto el poderío del difunto rey. El mausoleo que cobija los restos del faraón debía estar a su altura, preparando su ascenso a la vida eterna. Con la dinastía III, la pirámide se desarrollará como tumba hasta alcanzar su culminación durante la IV dinastía. A pesar de todo, las mastabas no dejaron de construirse y de hecho, una de las mayores fue erigida por el faraón Shepseskaf, el penúltimo de la IV dinastía. Mandó levantar una gran mastaba en Saqqara, construida en piedra y revestida con caliza de Tura, tenía una enorme planta rectangular y alcanzaba los 18 metros de altura.

Durante la dinastía III (2700 a.c.-2630 a.c.) se construyeron las primeras pirámides escalonadas, marcadas por la existencia de sucesivas gradas hasta la cumbre. Este fue el caso de la pirámide escalonada de Saqqara, construida por el faraón Dyeser (Zoser) y diseñada por Imhotep, gran visir y sumo sacerdote del dios Ra. Imhotep fue el primer sabio con nombre propio del que tenemos constancia, un excelente arquitecto, pero también médico y astrónomo. Diseñó un enorme complejo funerario de casi 15 hectáreas, rodeado de una muralla, con templos y patios que incluían una mastaba. Dominando el espacio la pirámide escalonada. Concebida inicialmente con menores dimensiones, el proyecto se modificó, ampliándose su tamaño y altura hasta alcanzar los seis escalones y sesenta metros hasta la cúspide. Estaba construida de piedra caliza pulida y solo en la cámara situada en el centro de la pirámide, a 28 metros de profundidad, se utilizó el granito. Entre las pirámides construidas a posteriori, y también por faraones de la III dinastía, estarían las pirámides de Zawyet el-Aryan: la pirámide estratificada del faraón Jaba, que debido a su breve reinado quedó sin terminar y que era también escalonada, y la pirámide septentrional de Nebkara, muy cercana a la primera.

|

| Aunque los faraones de la IV dinastía se solían enterrar en pirámides, este no fue el caso de Shepseskafen. En la foto la enorme mastaba que el rey levantó al sur de la necrópolis de Saqqara. |

|

| Complejo funerario del faraón Zoser en Saqqara. Dominando el conjunto, la célebre pirámide escalonada. |

|

| Sucesivas ampliaciones de la pirámide escalonada de Zoser. |

|

| Complejo funerario del faraón Zoser. Al fondo la pirámide escalona, en primer término el patio del jubileo del rey. |

|

| Pirámide estratificada del faraón Jaba en Zawyet el-Aryan. |

|

| La pirámide acodada fue construida por el rey Snefru en Dashshur. |

En realidad, la primera pirámide de caras planas conservada y conocida sería la llamada Pirámide Roja, que además es la tercera más grande de las que aún se conservan. Su nombre se debía al tono rojizo que tiene la piedra, aunque como era habitual estaba recubierta con bloques de piedra caliza de Tura, de color blanco, desmontados durante siglos para usarse en la construcción de edificios de la cercana El Cairo. Al tener una pendiente menor que las anteriores, ganaba en estabilidad y solucionaba muchos de los problemas surgidos en anteriores pirámides. La cámara funeraria estaba también a ras del suelo, cubierta igualmente con una bóveda escalonada de piedra, a ella se accedía por un corredor descendente que llegaba desde un acceso elevado.

|

| La pirámide de Meidum fue construida en Dahshur por el faraón Snefru. Tan solo se conserva su estructura interior, el resto se encuentra derruido. |

|

| La primera pirámide de caras planas diseñada fue la Pirámide Roja de Snefru, ganaba en estabilidad gracias a una pendiente menos acusada. |

LAS PIRÁMIDES CLÁSICAS

A partir del 2.500 a.c., con la dinastía IV, surgirán las llamadas pirámides clásicas, de caras planas y gran tamaño. El desarrollo técnico, unido al aumento del tamaño de los bloques de piedras, tanto de caliza como de granito, dará lugar a edificaciones mucho más monumentales e imponentes, de increíble perfección y belleza, que son el prototipo de lo que conocemos como pirámides egipcias. Las más conocidas son las célebres pirámides de Gizah, levantadas en la meseta del mismo nombre, cercanas al actual El Cairo. Nos referimos a las a las de kefren (Jafra) y Micerino (Menkaura) y sobre todo a la Gran Pirámide de Gizah, erigida por el hijo de Snefru, el faraon keops (Jufu), la primera y la mayor de las tres. Las tres edificaciones se enmarcan en complejos funerarios rodeados por un recinto amurallado, con un acceso al interior por la cara norte y con pequeñas pirámides satélites para el enterramiento de las esposas. Una gran calzada conduce desde un templo inicial hasta el templo funerario de la pirámide, situado junto a su base.

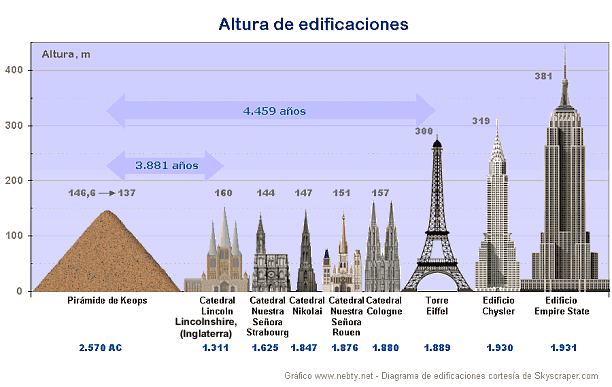

keops fue la más grande y antigua de la necrópolis de Gizah y hoy está considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo, la única conservada. La Gran Pirámide tenía una altura original de 146 metros, pero se ha visto reducida 9 metros debido a la erosión y al desgaste producido por el paso del tiempo. El área de la base es de 53.000 m2, con 230 metros por lado. Este área es suficiente para contener veinte piscinas olímpicas u ocho campos de fútbol. Para rodearla hay que caminar una distancia cercana al kilómetro y su altura corresponde a un edificio de cuarenta pisos. Durante miles de años, hasta la construcción de la Torre Eiffel, a finales del siglo XIX, la Gran Pirámide fue la construcción humana más elevada del mundo. Sus lados se disponen en dirección a los puntos cardinales, de modo que el reflejo de las sombras marca exactamente los puntos esenciales del año solar, mostrando las fechas justas de los equinoccios y los solsticios.

Construida por el arquitecto Hemiunu, estaba recubierta por grandes bloques de piedra caliza blanca, desprendidos a raíz de un terremoto en el siglo XIV y después utilizados por los turcos otomanos para sus necesidades constructivas. Tiene una sola entrada situada en la cara norte, pero en su interior existen tres cámaras. Cuenta con una cámara subterránea inacabada a la que se llega por un pasillo descendente. Posteriormente se abrió un corredor ascendente que se dividía en dos, uno de los cuales terminaba en otra cámara situada en el centro de la pirámide, el otro conducía a través de la Gran Galería -una auténtica joya arquitectónica formada por bloques de piedra caliza que por aproximación de hiladas conformaba una falsa bóveda cubierta con losas planas- hasta la Cámara del Rey, construida con paredes de granito y que contenía un enorme sarcófago de granito sin decoración. Por su tamaño y peso es obvio que fue situado allí durante la construcción y no posteriormente. La cámara tiene por techo una cámara de descarga con cinco compartimentos y cubierta a dos aguas. El complejo funerario de keops es especialmente grande, con tres pirámides satélites para sus esposas y una multitud de mastabas para sus funcionarios y el resto de su familia.

|

| Las pirámides de Gizah. A la izquierda, la de Keops, en el centro la de Kefren, en el otro extremo la de Micerino. Al fondo la actual El Cairo. |

|

| La pirámide de Keops es la mayor de las pirámides egipcias hoy conservadas y originalmente llegó ha alcanzar los 146 m. de altura. |

|

| Estructura interna de la Gran Pirámide de Keops. |

|

| Gran Galería ascendente que daba acceso a la cámara funeraria de Keops. |

|

| Cámara funeraria de Keops, con el sarcófago de granito donde reposaba el faraón. |

|

| Pirámide de Kefrén, con la esfinge en primer término. |

Existe una cuarta pirámide en Gizah, generalmente olvidada, construida también por un faraón de la dinastía IV. Deydefra, hijo de Keops, construyó la más alta y manificiente de todas las pirámides clásicas en Abu Rawash, cercana a las otras tres, visible desde ellas y desde el Nilo. Se trata de una zona elevada próxima a El Cairo y cercana a Gizah, donde estaba la necrópolis de la familia. Conocida como la pirámide perdida, sobre ella se han vertido muchas leyendas y durante años se pensó que nunca se llegó a completar su construcción. De hecho, son muchos los que hoy sostienen que se trata de una pirámide inacabada. Levantada con piedra de gran calidad y más alta incluso que la de keops, sus piedras se utilizaron durante siglos para usos constructivos en la cercana El Cairo. Por ello hoy no se levanta más de 10 metros de altura sobre el suelo, aunque pudo llegar a alcanzar los 153 metros, más de 7 metros por encima de la de keops. Como la de su padre, fue construida con caliza y granito rojo de Asuán.

|

| Restos de la pirámide de Dyedefra. Hoy sabemos que fue más grande y alta que la Gran Pirámide de Keops, superando los 150 metros de altura. |

|

| La pirámide de Dyedefra desde el espacio. |

EL DECLIVE DE LAS PIRÁMIDES

En la dinastía V y VI se levantaron nuevas pirámides, con dimensiones y técnicas inferiores y materiales de peor calidad, que hoy se hallan en un mal estado de conservación. El fundador de la V dinastia, Userkaf, construyó su pirámide, de casi 50 metros, cerca de la pirámide escalonada de Zoser, en Saqqara, aunque después y durante buena parte de la dinastía, los enterramientos y pirámides se desplazarían a la necrópolis de Abusir. Solo al final de V dinastía volvieron los faraones a la necrópolis de Saqqara. Ese fue el caso de sus últimos reyes, Djedkare-Isesi y Unis, la pirámide del primero alcanzaba en su época los 52 metros de altura, la del segundo apenas superaba los 40 metros. Las pirámides de la necrópolis de Abusir, en la región de Menfis, son más pequeñas que las pirámides clásicas de Gizah, pero en contrapartida las cámaras funerarias son más complejas y los templos mayores y menos sobrios. La primera pirámide que inaugura la necrópolis es la de Sahure, el segundo faraón de la V dinastía, con su correspondiente recinto y templo. En la zona está también la Pirámide de Neferirkare, la mayor del complejo, que alcanzó en su época los 69 metros, y la de Neuserre, todas ellas en mal estado de conservación.

| En primer término los restos del templo de Sahure, al fondo las piramides de Neuserre y Neferirkare. |

|

| Recreación del complejo funerario del rey Unis. |

|

| Complejo funerario del faraón Pepi II. |

Durante el Imperio Nuevo, con la dinastía XII, la capital volvería a Menfis, recuperándose la tradición funeraria al estilo de las pirámides clásicas de las IV dinastía. Se utilizaron, sin embargo, materiales menos perdurables que en la época de esplendor, debido a la menor disponibilidad de medios, lo que influyó en su perdurabilidad en el tiempo, encontrándose hoy en día muy deterioradas. Tan solo las pirámides de Amenemhat I y Sesostris I, construidas cerca de El Fayum, en El Lisht, tienen un núcleo de piedra, después rellenado con tierra. Los faraones que les sucedieron construirían de adobe el núcleo de la pirámide y de piedra tallada el revestimiento, ahorrándose costes. Sin embargo, en el interior de esas pirámides ganará complejidad el sistema de cámaras, galerías y pasadizos que pretendían disuadir a los saqueadores. Ese era el caso de la pirámide de Sesostris II, construida en El-Lahum, en el oasis de El Fayum, en la que por primera vez se utilizaron ladrillos de adobe crudo y no piedra, algo que continuará hasta el final de la dinastía.

|

| Restos de la pirámide de Sesostris II. |

Decidió entonces el rey trasladarse a Hawara, al sur de El Fayum, para construir una nueva pirámide. Se situaba al norte de un inmenso templo funerario, el mayor del Imperio Nuevo, concebido como un auténtico laberinto, un templo que suscitó la admiración de griegos y romanos y que éstos describieron con profusión.

|

| Restos de la pirámide negra de Amenemhat III. Abandonada por problemas técnicos antes de ser terminada, hoy se encuentra en estado de ruina. |

|

| Piramidón de basalto que coronaba la pirámide negra de Amenemhat III. Hoy se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo |

|

| La pirámide de Hawara se encuentra en mal estado de conservación debido a la precariedad de los materiales utilizados en su construcción. |

LAS ÚLTIMAS PIRÁMIDES

En el Imperio Nuevo (de la XVIII dinastía a la XX) los faraones optaron, por lo general, por la construcción de hipogeos, tumbas excavadas en la roca, concretamente en la necrópolis del Valle de los Reyes. Situada cerca de Luxor, antigua Tebas, en ella se encuentran enterrados la mayoría de los faraones de dichas dinastías, hallándose algunas de las tumbas más conocidas, como la de Tutankamon, rey de la dinastía XVIII, la única que nunca fue saqueada por los ladrones y sobre la que se cernió una conocida maldición, sin bases fundadas pero que la dio a conocer al gran público.

A partir del siglo VIII a.c., los faraones nubios originarios de Kush, en el actual Sudán, conocidos como los faraones negros, establecieron sistemas parecidos a los egipcios de enterramientos basados en pirámides. Los faraones de la dinastía XXV (747ac.) construyeron en Napata algunas pirámides de piedra, menores en tamaño y más estilizadas. Nos referimos a las edificaciones de la necrópolis de El Kurru o Nuri, Abandonada Napata y trasladada la capital a Meroe, a partir del siglo III a.c., los reyes nubios siguieron enterrándose en pirámides. Aunque también tenían un carácter funerario, las pirámides de Meroe escondían también un marcado carácter conmemorativo, porque el cadáver se hallaba en un hipogeo bajo tierra, situado por debajo de la pirámide. En la entrada tenían un característico templo funerario. también de escasas dimensiones. En ellas, al contrario que en Egipto, se enterraban también nobles de alto nivel y sus dimensiones eran mucho más reducidas, siendo más estrechas y con la pendiente mucho más pronunciada. Hechas al principio de piedra, después se utilizó el ladrillo cocido.

|

| En la necrópolis de Nuri se encuentran más de 70 pirámides, de reyes y reinas. Son más pequeñas y estilizadas que las clásicas pirámides egipcias. |

|

| Las pirámides de Meroe son fácilmente identificables por el templo funerario de su entrada y su forma puntiaguda y estilizada. |

Esta presentación nos resume muy bien el proceso evolutivo de las pirámides egipcias y nos muestra algunas de las más destacadas.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%2Bbarca%2Bfuneraria.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

.jpg)

.png)

n.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

_0_1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

+-+copia+-+copia.jpg)

+-+copia.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)